Mikrometeorite

Schon länger bekannt ist, dass Teilchen mit Staubkorngröße den Sturz aus dem Weltraum auf die Erde überstehen, ohne zu verglühen.

In aufwändigen Expeditionen wurden Mikrometeoriten bereits aus dem Eis der Antarktis und vom Meeresboden geborgen.

Die Raumsonde »Stardust« der NASA sammelte während einer Mission kosmischen Staub direkt im Weltraum und brachte ihn 2006 zur Erde.

Die Mission kostete knapp 200 Millionen Dollar.

Eisenhaltig?

Fast alle gefundenen Mikrometeoriten sind magnetisch, haben einen Durchmesser von weniger als zwei Millimetern und sind eher

rund oder tropfenförmig. Kleine, magnetische Kügelchen fallen allerdings auch massenhaft im Verkehr oder als Abfallprodukte von

Fabriken und bei Verbrennungsprozessen an. Der Dreck, der sich an Straßenrändern oder in Dachrinnen sammelt, ist voll davon.

Deshalb hat es auch die Wissenschaft lange für unmöglich gehalten, in den Unmengen von menschengemachtem Staub einzelne Mikrometeoriten

zu finden.

Erkennen!

Mit Hilfe der spärlichen Informationen bastelt sich Larsen trotzdem seine Suchmethode zusammen:

An Straßenrändern und Gullys sammelt er mit einem starken Magneten die eisenhaltigen Teilchen ein.

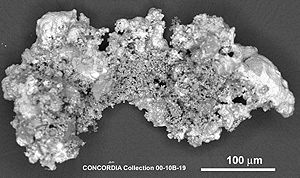

Zu Hause siebt er dann Teilchen einer bestimmten Größe heraus und analysiert sie unter dem Mikroskop.

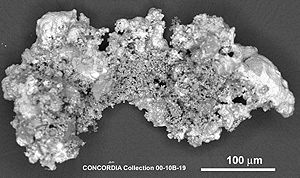

Teilchen, die aus irgendeinem Grund aus der Probe herausstechen, lässt er unter das Elektronenmikroskop untersuchen.

Die chemische Zusammensetzung der Mikrometeoriten ähnelt den kohligen Chondriten, den Steinmeteoriten.

Nur sehr wenige lassen sich den Achondriten zuordnen, Meteoriten die vom Asteoriden Vesta, dem Mars oder dem Mond stammen.

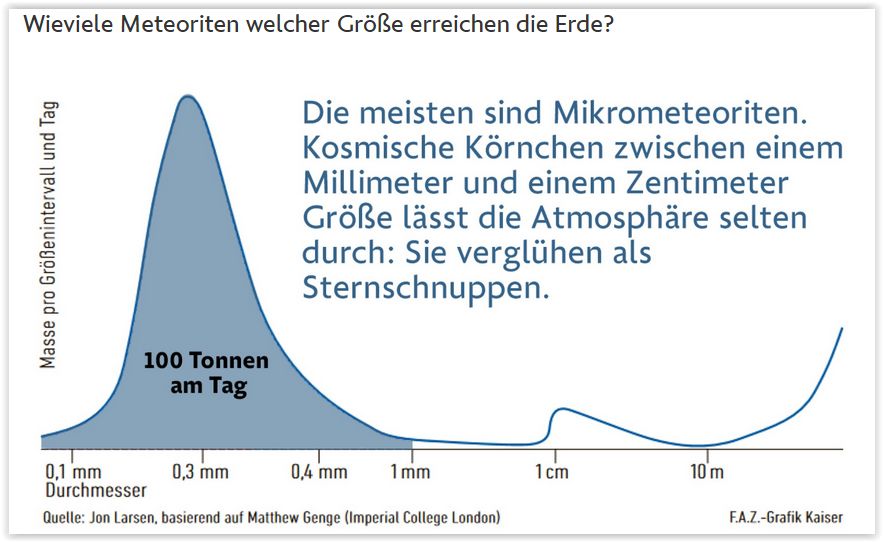

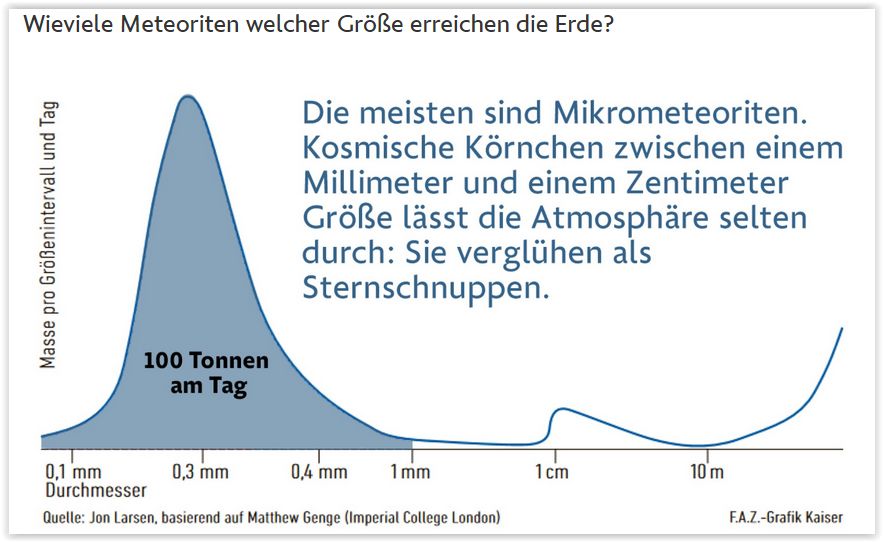

Tonnen pro Tag

rund 100 Tonnen kosmische Materie in der Grösse zwischen 0.1 und 1 mm prasseln pro Tag in Form von Staub

auf uns nieder, ohne dass wir das spüren, ein Stück pro 2m2 und Jahr.